Die Entwicklung des Keramikstandortes Hermsdorf und seine Beziehungen zur Region Jena 1890-1945

◀◀ erste Seite ◀ vorige Seite nächste Seite ▶

Seite 3 - Die Gründung der HESCHO

Anmerkungen und Quellen auf Seite 7

Bereits 1904 war infolge rapider Nachfrage nach Elektroporzellan die Ausdehnung des Betriebes soweit fortgeschritten, dass man damals nicht mehr mit einer Erweiterungsfähigkeit auf lange Sicht rechnen durfte, »... sollten nicht die Bevölkerungs- und Lebensverhältnisse der durchaus ländlichen Gegend eine völlige Verschiebung erfahren. Man war demzufolge für die Neuanlagen der Zukunft vor die Wahl eines anderen Ortes gestellt, und die Entscheidung fiel auf die Stadt Freiberg (Sachsen)...« [11] da hier die Brennstoff- und keramische Rohstoffversorgung gesichert war und infolge der Erschöpfung des Silberbergbaus genügend Arbeitskräfte vorhanden waren, so dass die städtischen Behörden an der Niederlassung eines größeren Betriebes interessiert waren.

| Bild 9: Grand Prix Brüssel 1910 |

Bild 10: Zahl der jährlich elektrisch geprüften Hochspannungsisolatoren |

|

|

Der Bau der Freiberger Porzellanfabrik, von der Kahla A.-G. für Elektroporzellanerzeugnisse konzipiert,

wurde bis 1906 realisiert. Projektierung und Ausrüstung ab 1904 erfolgten von Hermsdorf aus unter Leitung von Oskar Arke und unter maßgeblicher

Mitwirkung von Werner Hofmann, dem späteren Direktor des Freiberger Betriebes [12]. Die auf zahlreichen in- und ausländischen

Energie-Fernübertragungsleitungen bewährten Hermsdorfer Isolatoren wurden auf den Weltausstellungen von Marseille (1908), Brüssel (1910)

und Turin (1911) jeweils mit dem »Grand Prix« ausgezeichnet (Bild 9).

Die Leistungsfähigkeit der Hermsdorfer Fabrik war bis 1914 von den anfänglich 10 Rundöfen auf 21 gestiegen, die Gesamtbeschäftigtenzahl auf

annähernd 1000. Die Zahl geprüfter Isolatoren erreichte im März 1913 die 10 Millionen-Marke (Bild 10).

Bild 11: Der Langstab als derzeit höchste Entwicklungsstufe der Vollkernisolatoren

Bild 11: Der Langstab als derzeit höchste Entwicklungsstufe der Vollkernisolatoren

Die Fabrik entwickelte sich in der Zeit bis zum ersten Weltkrieg zu einem Großbetrieb, der eine zunehmende Rolle im Rahmen der Rüstungsproduktion

spielte: Heereslieferungen machten 1917 etwa 90 % aller Inlandsaufträge aus.

Von den zahlreichen späteren Erfindungen und Weiterentwicklungen auf dem Gebiet der Hochspannungs-Freileitungsisolatoren, die den Delta-Glocken

folgten, seien der Metallschirm-Isolator (1909), Vollkern- und Kappenisolatoren und letztlich der Langstabisolator (Bild 11) als bisher höchste

Entwicklungsstufe erwähnt.

Langstabisolatoren wurden in den 1930er Jahren entwickelt und 1938 in die Produktion überführt. Typenvertreter dieser traditionsreichen

Entwicklungslinie zeigte eine Exposition im früheren Hermsdorfer Freiluft-Versuchsfeld (Bild 12), die jetzt zu den Beständen des Vereins für

Regional- und Technikgeschichte e.V. in Hermsdorf zählt. Die etwa 150jährige internationale Entwicklungsgeschichte des Freileitungsisolators

war Gegenstand zahlreicher geschichtlicher Einzeldarstellungen [13].

Entscheidenden Anteil an der technischen Weiterentwicklung der Isolatoren und an Epochemachenden Untersuchungen zur Hochspannungs-Prüftechnik

hatten Dr.-Ing. William Weicker [14], Dr. Friedrich Scheid [15] und die späteren Professoren Dr. E. Marx [16] und

Dr. Fritz Obenaus [17].

Bild 12: Typenvertreter in der Entwicklung von Freileitungsisolatoren

Bild 12: Typenvertreter in der Entwicklung von Freileitungsisolatoren

Die Gründung der HESCHO

Im Februar 1917 konnte die Kahla A.-G. den Grundstein für eine die folgenden Jahrzehnte entscheidende Ausweitung des Konzerns in der Nachkriegszeit

legen: Aktien der H. Schomburg & Söhne A.-G. in Großdubrau bei Bautzen, eines der bedeutendsten Konkurrenten in der Elektroporzellanbranche,

gingen in ihren Besitz über. Dieser Konzentrationsprozess setzte sich während der Inflation fort, als die »Margarethenhütte« in finanzielle

Schwierigkeiten geriet. Am 20. Mai 1922 wurde zwischen beiden Aktiengesellschaften der Vertrag über eine Interessengemeinschaft auf 99 Jahre unterzeichnet,

der am 23. Mai 1922 von den Außerordentlichen Hauptversammlungen beider Aktiengesellschaften bestätigt wurde [18]. Danach wurden beide Gesellschaften

»... von dem Wunsch geleitet, durch gemeinschaftliches Arbeiten auf kaufmännischem, wirtschaftlichem und fabrikatorischem Gebiet die Leistungsfähigkeit

der elektrotechnischen Werke beider Gesellschaften bei geringem Kostenaufwand auf ein höchstmögliches Maß zu bringen«. Beide Unternehmen brachten

erhebliche Potentiale in die Interessengemeinschaft ein; sie galt schnell als bedeutender Unternehmensverbund in der deutschen Elektroporzellanindustrie

überhaupt. Es wurde festgelegt, »... dass das Grundkapital beider Gesellschaften im Verhältnis 5/8 für Kahla zu 3/8 für Schomburg steht« [19].

Der Gesamtvorstand beider Gesellschaften setzte sich nach Vertragsabschluß wie folgt zusammen: Generaldirektor Dr. Heinrich Fillmann (Kahla) als Vorsitzender,

Direktor Johannes Dönitz (Hermsdorf, Direktor Dipl.-Ing. Werner Hofmann (Freiberg i. Sa.), Direktor Hermann Immisch (Bautzen), Direktor Dr. Max Richter (Kahla),

Direktor Friedrich Scheid (Margarethenhütte) [20]. Am 15. Dezember 1922 kam es zur Errichtung der HERMSDORF-SCHOMBURG-ISOLATOREN GmbH,

kurz HESCHO genannt. Gegenstand dieses selbständigen Unternehmens war zunächst die Zusammenarbeit der Elektroporzellanfabriken Hermsdorf und Freiberg

einerseits, der Werke Margarethenhütte und Roßlau andererseits sowie der Tonwarenfabrik Schwandorf A.-G., die ab 1921 ebenfalls auf Elektroporzellan umgestellt

hatte. Die Oberleitung in der Geschäftsführung übernahm Friedrich Scheid. Faktisch stellte die HESCHO eine Verkaufs- und Absatzorganisation dar,

in der die Hermsdorfer Fabrik zunehmend dominierte. Zum Firmenlogo der HESCHO wurde ab 1923 das TRIDELTA-Zeichen, jenes später weltberühmte »Tannenbäumchen«

(Bild 6). Ab 1926 erfolgte die Bearbeitung aller mit dem Verkauf von elektrotechnischem Porzellan zusammenhängenden Angelegenheiten für die in der HESCHO

zusammengeschlossenen Werke ausschließlich durch die Verkaufsstelle Hermsdorf. Direktor J. Dönitz von der Porzellanfabrik Hermsdorf war am 5. Januar 1923

auch zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates der »Vereinigte Hochspannungs-Isolatoren-Werke G.m.b.H.« mit Sitz in Berlin gewählt worden. Sie stellte das

»Hochspannungs-Isolatoren-Syndikat« als Zusammenschluss der elektrotechnischen Porzellanfabriken in Deutschland dar [21].

1927 fusionierte die H. Schomburg & Söhne A.-G. mit der Kahla A.-G., ebenso die Porzellanfabriken Schönwald A.-G. und die E. & A. Müller

A.-G., Schönwald. Am 24. November 1931 veräußerte die HESCHO das von ihr betriebene Handelsgeschäft an die Porzellanfabrik Kahla A.-G. und hörte damit als

selbständiges Unternehmen auf zu existieren. Gleichzeitig mit der Löschung aus dem Handelsregister erfolgte am 29. Dezember 1931 ein Eintrag, die Änderung

der Firma Porzellanfabrik Kahla, Filiale Hermsdorf-Klosterlausnitz, Klosterlausnitz, in Hermsdorf-Schomburg-Isolatorengesellschaft, Zweigniederlassung der

Porzellanfabrik Kahla, Hermsdorf. Die Firmierung HESCHO ging damit auf das Hermsdorfer Unternehmen über. Von Anfang an erwies sich die Gründung der HESCHO

als positiver Impuls für die Entwicklung ihrer Fabriken. In der Porzellanfabrik Freiberg wurde 1923 das erste Hochspannungsprüffeld Europas für

1 Mio. Volt errichtet [22], außerdem das Keramische Zentrallaboratorium [23], eine Wärme- und Brenntechnische [24] sowie

eine Maschinentechnische Abteilung [25]. Auch in Hermsdorf ging im Januar 1927 ein analoges Prüffeld in Betrieb, konzipiert für Arbeiten mit Wechselstrom

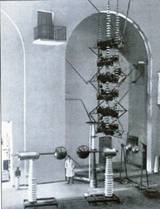

von 1 Mio. V gegen Erde, auf Grund wirtschaftlicher Schwierigkeiten aber zunächst nur mit einem Prüftrafo von 500 kV ausgerüstet (Tafel 1). Dagegen wurde es

mit einer Anlage zur Erzeugung elektrischer Spannungsstöße bis zu Scheitelspannungen von 1 Mio. V ausgebaut und in den Folgejahren auf 2 Mio. V erweitert (Bild 13).

Bild 13: 2 Mio. Volt- Stoßanlage im Höchstspannungs-Versuchsfeld

Bild 13: 2 Mio. Volt- Stoßanlage im Höchstspannungs-Versuchsfeld

Hier wurde 1925 von E. Marx auch die nach ihm benannte Vervielfachungsschaltung entwickelt, die es ermöglicht, fast beliebig hohe Stoßspannungen zu

erzeugen. Auch ein Freiluftversuchsfeld wurde 1927 miterrichtet (Bild 14).

1936 folgte dann die konzipierte Installation des damals modernsten Hochspannungs-Prüftransformators für 1 Mio. Volt.

Bild 14: Freiluftversuchsfeld vor dem Höchstspanngs-Prüffeld (heute Freifläche vor dem Hermsdorfer Stadthaus)

Bild 14: Freiluftversuchsfeld vor dem Höchstspanngs-Prüffeld (heute Freifläche vor dem Hermsdorfer Stadthaus)