Die Entwicklung des Keramikstandortes Hermsdorf und seine Beziehungen zur Region Jena 1890-1945

◀◀ erste Seite ◀ vorige Seite nächste Seite ▶

Seite 4 - Mehrrohr-Durchführungen und Chemieporzellan

Anmerkungen und Quellen auf Seite 7

Mehrrohr-Durchführungen

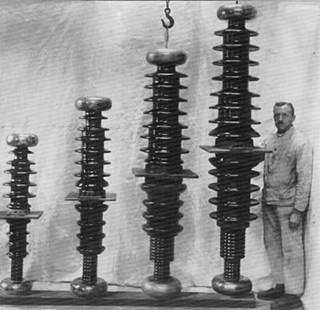

1926 wurde erstmals die Entwicklung von Mehrrohr-Durchführungen vorgestellt, die neben dem Delta-Isolator zum Wahrzeichen Hermsdorfer technischer Keramik wurden. Ihre Spezifik besteht darin, dass die Beanspruchung, vor allem auf elektrischen Durchschlag, ausschließlich vom Porzellan übernommen und damit auf Öl oder Ausgussmasse als Isolation verzichtet wird. Die zwei bis vier ineinander montierten Porzellanrohre geben der Konstruktion, die durch zahlreiche Patente geschützt wurde, ihren Namen [26], (Bild 15).

Die noch vorhandene Skulptur des »Herrn Mehrrohr« am »Weißen Haus« in Hermsdorf symbolisiert die Bedeutung dieser einmaligen Konstruktion. Auch für andere elektrotechnische Einsatzzwecke waren Porzellan-Großkörper aus der Hermsdorfer Erzeugnispalette bestimmt.

Die vielseitigen Eigenschaften und Applikationsmöglichkeiten des Werkstoffs Porzellan führten schon frühzeitig parallel zur Entwicklung von Isolatoren zu einer Vielzahl von Press- und Gießartikeln (Bild 16), um die Jahrhundertwende zum Teil als Heimarbeit an Familien des Holzlandes vergeben.

| Bild 15: Mehrrohr-Durchführungen | Bild 16: Niederspannungs-Isolatoren und diverse Porzellanteile für vorwiegend elektronische Anwendungen |

|

|

Chemieporzellan

Für diese extensive Ausdehnung der Fertigung wurden extra Kleinpressen entwickelt. Etwa um 1910 wurde mit Erzeugnissen des Chemieporzellans eine neue

Hermsdorfer Traditionslinie begründet. Erste Artikel für chemisch-technische Zwecke waren Abdampf- und Reibschalen, Kochbecher, Schmelztiegel und Rohre.

Die Entwicklung führte weiter zu Großstücken wie Destillierkolonnen, Kesseln, Stand- und Transportgefäßen, Wabenkühlern, Heiz- und Kühlschlangen,

Filtern und dergleichen mehr (Bild 17).

Auch Fadenführer, Gehäuse für Säurepumpen, Auskleidungen für Trommelmühlen, Filmwalzen für Entwicklungbäder und viele andere chemisch-technische

Porzellanbauteile waren für die Chemieindustrie sowie den Maschinen- und Apparatebau bestimmt [27].

In der Weiterentwicklung kam es zu Porzellan-Metall-Verbundkonstruktionen, wie das ungepanzerte Schrägsitzventil von 1940, bzw. wurden bereits

damals Wege einer Werkstoffsubstitution beschritten (z.B. Düsen aus Hartporzellan für Wasser- oder Säurereinigungsanlagen statt der ursprünglichen

Metallausführungen). In diese Erzeugnislinie fiel 1923 auch die gemeinsame Entwicklung von Carl Zeiss Jena und der HESCHO von Porzellan-Spinndüsen

in Zusammenarbeit mit einer bedeutenden Kunstseidefabrik (Bild 18). Lieferbar waren 18 verschiedene Abmessungen mit einer Lochanzahl bis maximal

250 und minimalem Düsendurchmesser in der Lochplatte von 0,10 - 0,01 mm. Sie erwiesen sich damals Düsen aus Edelmetall oder Glas eindeutig überlegen.

Bild 17: Waschturm aus Hartporzellan

Bild 17: Waschturm aus Hartporzellan Bild 18: Entwurf für ein Werbeblatt für Zeiss-Hescho-Spinndüsen

Bild 18: Entwurf für ein Werbeblatt für Zeiss-Hescho-Spinndüsen