Die Entwicklung des Keramikstandortes Hermsdorf und seine Beziehungen zur Region Jena 1890-1945

◀◀ erste Seite ◀ vorige Seite nächste Seite ▶

Seite 5 - Erzeugnissvielfalt der der Porzellanfabrik

Anmerkungen und Quellen auf Seite 7

Das »Keramische Werk«

Bis Ende der 1920er Jahre blieb der Hermsdorfer Betrieb seinem Werkstoff- und Erzeugnisprofil nach eine »Porzellanfabrik« (Bild 19), die außer Elektro- und Chemieporzellan auch vielfältige Erzeugnisse aus dem Werkstoff »Steatit« (auf natürlichem Speckstein basierend) produzierte.

Bild 19: Erzeugnisvielfalt der Porzellanfabrik Hermsdorf

Bild 19: Erzeugnisvielfalt der Porzellanfabrik HermsdorfDoch unter den ökonomischen Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise von 1929 stand die Aufgabe, den Betrieb konkurrenzfähig zu erhalten. 1931 betrug

der Umsatz der HESCHO gerade noch 55,2 % von dem des Jahres 1928, um ein Jahr später auf katastrophale 30% abzusinken. Entsprechend ging

die Beschäftigtenzahl in Hermsdorf drastisch zurück und betrug im Oktober 1930 noch etwa 460. Die Porzellanfabriken Freiberg und Roßlau wurden

Ende 1931 geschlossen, das Keramische Zentrallabor und die Wärme- und Brenntechnische Abteilung der HESCHO wurden von Freiberg nach Hermsdorf

verlagert, so dass hier die gesamte Versuchs- und Forschungstätigkeit der HESCHO konzentriert war [28]. Nach Hermsdorf wechselten auch

zahlreiche Wissenschaftler, Techniker und Facharbeiter, unter ihnen Laborleiter Dr. Werner Rath [29] und der Brenntechniker Dipl.-Ing.

Friedrich Dettmer. Rath hatte bereits 1926 in Freiberg den Werkstoff »Calit« entwickelt, ein Sondersteatit auf Basis eines besonders reinen

und eisenfreien Magnesiumsilicates. Er brachte die Entwicklung völlig neuartiger keramischer Werkstoffe mit an seine künftige Wirkungsstätte

in Hermsdorf. Damit machte die Hermsdorfer Fabrik vor dem allgemeinen Hintergrund der wirtschaftlich-technischen Entwicklung des nächsten

Jahrzehntes (Rundfunk, Fernmelde- und HF-Technik, Fernsehen, Flugwesen, Schifffahrt) mit Beginn der 1930er Jahre einen Strukturwandel zum

»Keramischen Werk« durch: Neben die klassischen Werkstoffe Porzellan und Steatit trat in den Folgejahren eine Vielzahl keramischer Sonderwerkstoffe

(Sondermassen, siehe Tafel 2)[30] und daraus gefertigter Bauelemente, insbesondere die keramischen Dielektrika und später auch die

Ferroelektrika. In Zusammenhang mit der Entwicklung von Calit wurden mit »Calan« und »Ultracalan« weitere Sondermassen mit niedrigen dielektrischen

Verlusten entwickelt, die besonders für die Kurzwellen- und Ultrakurzwellentechnik vorzüglich geeignet waren.

Im Sommer 1932 wurde im Werk Hermsdorf die so genannte Calit-Abteilung eingerichtet. Bei diesen Werkstoffentwicklungen offenbarte sich ein

grundlegendes messtechnisches Problem: es fehlte eine zuverlässige, reproduzierbare Messmethode für den dielektrischen Verlustwinkel.

Und so kam es im Herbst 1932 zu einem Schlüsselerlebnis an der Jenaer Universität [31] Dort hatten am Physikalischen Institut

bei Prof. Abraham Esau die beiden Herren Lothar Rohde und Hermann Schwarz 1931 ihr Doktorexamen abgeschlossen und waren auf der Suche nach einer

Arbeitsstelle. Oberingenieur Hans Handrek von der HESCHO berichtete ihnen, dass er zusammen mit W. Rath in Hermsdorf neue keramische Werkstoffe

entwickle, die bei Hochfrequenz enorm niedrige dielektrische Verluste hätten, dass aber alle in- und ausländischen Institute, denen Handrek

Werkstoffproben zugesandt hatte, unterschiedliche Werte des Verlustfaktors im Frequenzbereich 1 bis 100 MHz gemessen hatten. Dr. Rohde und Dr.

Schwarz konnten dagegen bereits nach kurzer Zeit sehr genaue Messwerte liefern. Das gelang u. a. mit einem hochpräzisen Frequenzmesser, den

beide als erstes gemeinsames Messgerät bereits entwickelt hatten. Da H. Handrek ihnen weitere Arbeitsaufträge seitens der HESCHO zusicherte,

ermutigte er damit die beiden Herren, in jener Zeit wirtschaftlicher Rezession ein eigenes Labor zu gründen: Am 17.11.1933 meldeten sie in

München gewerbepolizeilich das Physikalisch-Technische Entwicklungslabor Dr. Rohde & Dr. Schwarz (PTE) an. Bereits auf der Leipziger

Frühjahrsmesse 1934 präsentierten auf dem Messestand der HESCHO beide Firmen die neue Werkstoff- und Erzeugnispalette mit zugehöriger Messtechnik.

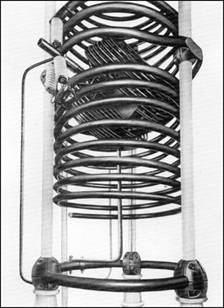

Bild 20: 40 kW Großsender

Bild 20: 40 kW GroßsenderDie gemeinsamen Entwicklungen mit der Münchner Firma Rohde & Schwarz setzten sich fort. Mit Auftragsbestätigung Nr. 2325 vom 25.01.1939 war

zum Preis von 35.750 RM die Fertigung eines »Messsenders für Hochspannungs- und Hochstromuntersuchungen« vertraglich gebunden [32].

Konstruktion und Bau übernahm Rohde & Schwarz, notwendige Keramikbauteile waren seitens der HESCHO zuzuliefern. Das betraf vorwiegend

Calit-Spulenkörper, Wasserwiderstände, Kondensatoren, HF-Stützer und -Durchführungen und war z. T. mit spezifischen Bauteil-Neuentwicklungen

höchster Präzision in der HESCHO verbunden. Im neuerbauten HF-Labor ging im Juli 1941 diese Anlage als 40 kW-Großmesssender in Betrieb und

diente bis 1990 dem Betrieb zur Erzeugnisprüfung von Durchführungen, Leistungskondensatoren und Mastfußisolatoren (Bild 20).

Anfang der 1990er Jahre ist es dem Verein für Regional- und Technikgeschichte e.V. Hermsdorf gelungen, diese funktionstüchtige Anlage zu übernehmen

und als technisches Schauobjekt der interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen [33]. Als eine Art Resümee dieser fundamentalen

Entwicklungen hat W. Rath in einer Niederschrift vom 17. August 1944 selbst Art und Bedeutung seiner Erfindungen auf dem Gebiete neuer keramischer

Massen, die größtenteils Eingang in die DIN 40 685 fanden, dargelegt [34]. Isolierstoffe mit niedrigem dielektrischen Verlustwinkel

gegenüber herkömmlichen Isolierstoffen konnte mit dem neuen Werkstoff »Calit« der Verlustwinkel um 2 bis 3 Zehnerpotenzen verringert werden und so

ein hochwertiger HF-Isolierstoff für Haltrungen, Sockel, Aufbauteile, Montageplatten, Achsen, Spulenkörper, Durchführungen etc. gefunden werden

(Bilder 21 und 22).

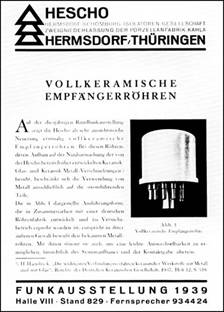

So wurden z. B. in der Rundfunktechnik wesentlich verbesserte Schwingkreise (Ultrakreise, Steilkreise usw.) realisiert bis hin zu vollkeramischen

Empfängerröhren, die die HESCHO als Neuheit auf der 16.Großen Deutschen Rundfunk- und Fernseh- Ausstellung 1939 in Berlin präsentierte (Bild 23).

| Bild 21: Isolier- und Aufbauteile für die Rundfunk- und HF-Technik aus den Werkstoffen Calit, Condensa und Tempa |

Bild 22: Abstimm- und Drosselspule eines Großsenders mit keramischen Isolierungen |

Bild 23: Vollkeramische Empfängerröhre |

|

|

|